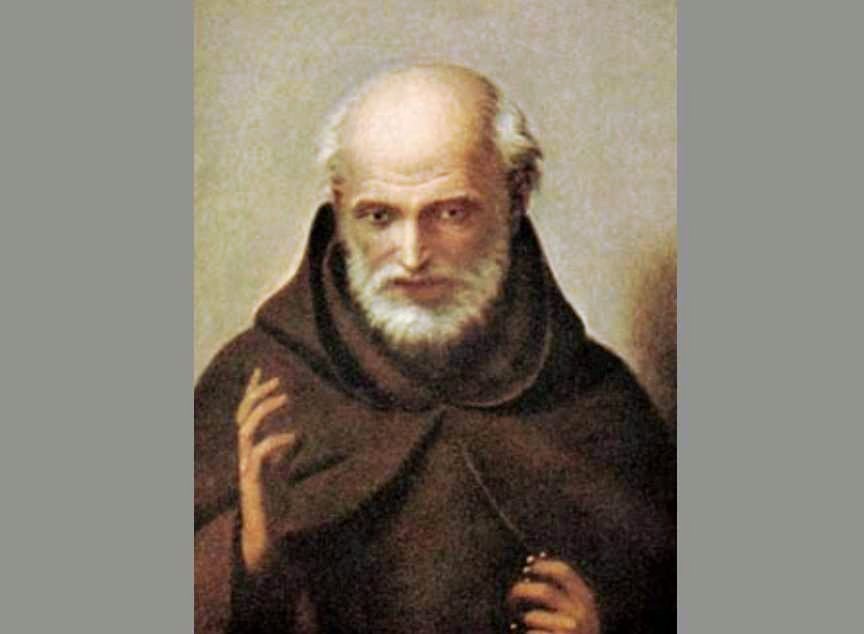

«Este humilde capuchino que tuvo la gracia de atraer a incontables personas a la fe, ha sido considerado el padre de los pecadores y de los desesperados, cazador y refugio de pillos y truhanes»

Cuando a sus 30 años llamó a las puertas del convento de los capuchinos en Turín ya se había consagrado como excelente predicador de ejercicios y misiones con los jesuitas de Vercelli. Siendo párroco de Casanova Elvo, y preceptor de la insigne familia de los Avogadro de Vercelli, hasta había renunciado a una canonjía en Santhià, y no quería seguir cumpliendo su voluntad, sino la de Dios. Por eso, ante el provincial se postró de rodillas diciendo: «Padre, en todo aquello que he hecho hasta ahora tengo la sensación de haber practicado siempre mi voluntad. Una voz interior me está repitiendo que para servir de verdad al Señor debo cumplir su voluntad, debo estar sujeto a la obediencia». Esa era la clave, y puso todo su empeño en cumplirla con total fidelidad y alegría durante cincuenta y cuatro años, llevando su vivencia más allá de lo que se le encomendó explícitamente.

Lorenzo Maurizio, que era su nombre de pila, nació en Santhià, Italia, el 5 de junio de 1686. Pertenecía a una acomodada familia y era el cuarto de siete hermanos. Al morir su padre cuando tenía 7 años, recibió instrucción de manos de un sacerdote que influyó en su vocación sacerdotal. Fue seminarista en su ciudad natal, y completó estudios en Vercelli. Recibió la ordenación en 1710. Tras cinco años de ejercicio pastoral, ingresó con los capuchinos de Chieri, Turín, en medio de la incomprensión de parientes y feligreses. Allí tomo el nombre de Ignacio de Santhià. Lo destinaron sucesivamente a distintos lugares, entre otros, Saluzzo, Chieri, Mondoví, Ivrea, Turín… desempeñando diferentes misiones. Fue prefecto de sacristía, director de acólitos, vicario y maestro de novicios, capellán militar y confesor. Siempre se le vio centrado en la oración, a la que dedicaba muchas horas diarias adorando al Santísimo Sacramento, con un espíritu de servicio y disponibilidad admirables; constituía un auténtico descanso para sus superiores.

Los religiosos de las comunidades por las que pasó, y las gentes de las localidades en las que vivió y sus aledaños, reconocían en él al auténtico discípulo de Cristo: sereno, prudente, acogiendo con gozo toda misión, incluida la limosna, abierto a escuchar las cuitas ajenas dentro y fuera del convento, tanto en confesión como en otras circunstancias elegidas por las personas que acudían a él. Se le ha llamado «el padre de los pecadores y de los desesperados» porque abría sus brazos a cualquiera sin distinción, con piedad, caridad y misericordia, sin juzgar la gravedad de sus acciones: todo lo que había aprendido orando ante el crucifijo. Como maestro de novicios y director espiritual no tenía precio. Con ternura, comprensión y rigor, sabiamente dosificado, guiaba a los aspirantes por el auténtico sendero de la santidad, incidiendo en la necesidad de la obediencia: «¡Obediencia! ¡Obediencia! ¿Qué cosa más grata podemos ofrecer a Dios que nuestra obediencia?». Podían acudir a él siempre que lo necesitaran; todos sabían que él les estaría esperando fuese de día o de noche. «El paraíso —afirmaba— no ha sido creado para los apoltronados; por tanto, empeñémonos. Desdice de quien ha optado por una regla austera, una excesiva preocupación por huir de los padecimientos, siendo así que el sufrimiento es propio del seguimiento de Jesús. Si el Sumo Pontífice de Roma nos obsequiara con un pedacito de la Santa Cruz, nos sentiríamos muy honrados por semejante deferencia, y la recibiríamos con suma reverencia y devoción. Pues bien, Cristo Jesús, Sumo Pontífice, nos envía desde el cielo una parte de su cruz mediante los sufrimientos. Llevémosla con amor y soportémosla con paciencia, agradecidos por semejante favor».

Tenía la firme convicción de que la autoridad moral es la que verdaderamente conmueve, y siempre iba delante en la vivencia de las virtudes que proponía para ser ejercitadas. Humildemente rogó a los novicios que no tuvieran reparos en hacerle ver las faltas que pudiera cometer. Si en su aclamada predicación, al hablar con rigor evangélico, alguien pudo interpretar que aludía a sus superiores, enseguida dejaba bien claro quien alumbraba sus intenciones: «Yo hablo de todos y de ninguno, y cuanto digo lo he leído previamente en el crucifijo». Recibió diversos dones, entre otros, el de milagros; uno de ellos fue «rescatar» de la ceguera física al novicio Bernardino da Vezza, habiéndose ofrecido a Dios para asumir la enfermedad que, tal como rogó, le afectó a él. Mejoró con tratamientos, pero nunca recuperó la visión al cien por cien. Abnegado, heroico en su quehacer, a tenor de esta entrega a la que no dio importancia, con gran humildad y sencillez solía decir: «Alguien tiene que llevar la cruz». Después, el agraciado por su generosa donación fue misionero en el Congo.

En 1744 durante la guerra contra los ejércitos franco-españoles actuó como capellán de las tropas del rey Carlos Emanuel III, en el Piamonte, dando ejemplo durante dos años de caridad con los enfermos, heridos y presos de enfermedades contagiosas. Al finalizar la contienda, volvió a Turín, al convento del Monte, donde pasó los últimos veinticinco años de su vida predicando, impartiendo ejercicios espirituales, explicando la doctrina, animando y confesando. Hacía décadas que se había convertido en un afamado director espiritual, al que lo mismo acudía la nobleza (miembros de la casa de Saboya), destacados prelados y sacerdotes, como el pueblo llano en el cual prevalecía su fama de santidad. Todos le tenían en alta estima. Un marqués que conocía bien la gracia que le acompañaba para atraer a la Iglesia a los alejados de ella aludía a él entrañablemente considerándole «cazador y refugio de pillos y truhanes». Murió el 22 de septiembre de 1770. Pablo VI lo beatificó el 17 de abril de 1966. Juan Pablo II lo canonizó el 19 de mayo de 2002.

© Isabel Orellana Vilches, 2018

Autora vinculada a

![]()

Obra protegida por derechos de autor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.

________________

Derechos de edición reservados:

Fundación Fernando Rielo

C/ Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid

Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72

Correo electrónico: fundacion@rielo.org

Depósito legal: M-18664-2020

ISBN: 978-84-946646-6-3