“Apostolo del mondo lavorativo, tra le altre azioni, fu artefice della Società operaia cattolica del Mutuo Soccorso, diede origine a decine di impieghi dotandoli di condizioni degne. Applicò fruttuosamente la Rerum Novarum di Leone XIII.

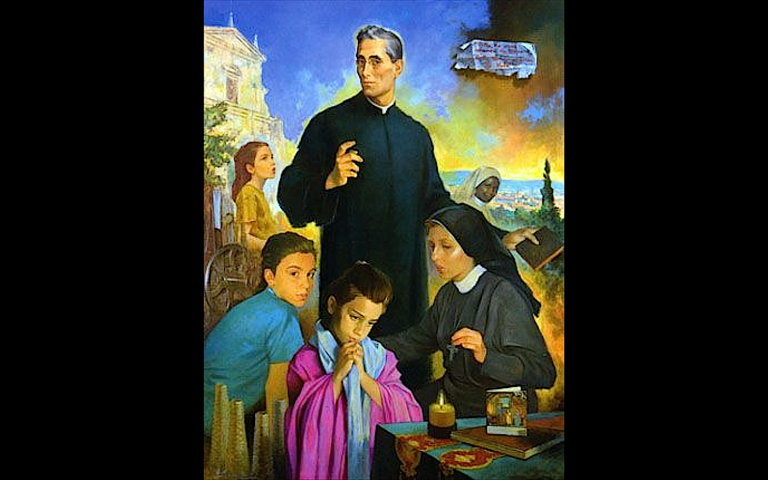

“La carità non conosce l’orgoglio se non per trionfare su di esso, non conosce l’amore proprio se non per sacrificarlo, né la natura bensì se non per farla perfetta, né l’uomo se non per fargli santo”. Chi esprimeva questo bruciò le imbarcazioni per alzare il volo conquistando l’eternità. Nacque a Verolanuova, Brescia, Italia, il 12 ottobre 1846. Era frutto del secondo matrimonio di suo padre che fu segretario del municipio, e che era rimasto vedovo molto giovane delle sue prime nozze; frutto di questa unione vennero al mondo sette figli. Fin dall’inizio Arcangelo ebbe una salute delicata, al punto che a 2 anni si temette per la sua vita poiché rimase sull’orlo della morte. Nel 1864 iniziò gli studi ecclesiastici nel seminario di Brescia, dove l’aveva preceduto suo fratello Giulio. Precisamente nella prima messa officiata dal fratello nella casa familiare di Verola, Arcangelo si era sentito particolarmente commosso e chiamato ad essere sacerdote come lui. Benché su questa decisione influissero altri fattori storici. Perché l’Italia del suo tempo era immersa in una lotta anticlericale. La Rivoluzione francese lasciò una scia di martiri nella Chiesa, tanto di religiosi come di sacerdoti, molti altri soffrendo l’esilio. E questi fatti penetrarono nel santo: “fu allora quando mi decisi ad essere chierico.”

Nel seminario si distinse per la sua pietà e per la sua obbedienza. In quell’epoca soffrì una funesta caduta, rimanendo colpita la sua gamba destra; lo lasciò segnato per tutta la vita con una zoppia. Terminò gli studi nel 1870 e fu ordinato sacerdote. La sua fedeltà alla Chiesa e al Santo Padre gli infondevano l’anelito di mettere al suo servizio qualunque mezzo che aveva alla sua portata per difenderli. Aprì breccia nell’apostolato in consonanza coi nuovi tempi. Osservava che in mezzo a tanti contrattempi e a situazioni tese create dagli increduli – cioè, quelli che avevano per la Chiesa un occhio critico -, la fiamma della carità cristiana ed i tratti di pietà si mantenevano vivi nelle case di numerose persone.

Durante il primo anno del suo ministero Arcangelo dovette rimanere nel domicilio familiare ristabilendosi dalla lesione contratta. Dal 1871 al 1873 rimase a Lodrino. Poi, fu trasferito al santuario di Santa Maria della Noce, di Brescia, e per quel tempo lavorò come maestro. Sommamente attento con le persone bisognose, li aiutò sempre; si occupò specialmente di coloro che persero tutti gli utensili a causa di una piena, ottenendo cibo per varie centinaia di persone che alloggiò nella parrocchia. Il suo zelo apostolico e il suo buon fare fu più che appropriato per integrarsi in una parrocchia con fedeli delicata, quella di Botticino Sera, dove lo destinarono. Arrivò nel 1885 come coadiutore, e subito constatò lo scarso se non nullo entusiasmo che i cittadini mostravano verso la fede. Ma li animava un impeto e spirito di donazione tali che li conquistò e, a suo tempo, molti si convertirono.

Fragile di salute, affidandosi alla divina Provvidenza, viveva immerso nella preghiera e nella penitenza. Molte ore del giorno le dedicava alla confessione, curava la liturgia, ed era particolarmente devoto dell’Eucaristia. Fu un uomo austero, un predicatore eccezionale, aveva grandi doti di oratoria della quale approfittò per inculcare principi morali nei fedeli; lo fece con forza e persuasione. La maggioranza accoglieva le sue parole con gran emozione e desideri di penitenza. Fu famoso parroco arciprete di questa chiesa a 41 anni, e lì avrebbe celebrato, poco prima che la morte lo sorprendesse, le nozze d’argento sacerdotali.

Una delle sue linee di azione apostolica furono i bambini. Non solo li istruiva nella fede, si occupava anche della sua salute, che avessero buoni modelli igienici e li incoraggiava nei loro studi. Inoltre, fece di essi buoni chierichetti. Per bambini e giovani Arcangelo fu come un buon padre. Tra le altre opere intraprese, fondò la scuola di canto (introdusse il gregoriano) e perfino fondò una banda di musica che ebbe gran successo. Riflettendo sullo sfruttamento che soffrivano le donne nelle fabbriche – lavoravano quattordici ore giornaliere in un ambiente moralmente degradante per ricevere un misero stipendio -, si impegnò ad eliminare l’ingiustizia. Coi suoi beni fondò la Società operaia cattolica del Mutuo Soccorso, ed inaugurò una fabbrica filatrice nella quale assunse decine di impieghi, dotandola di condizioni degne per le sue operaie. Fece le gestioni pertinenti affinché fossero riconosciuti loro i diritti mentre era in attivo e che non avessero problemi dopo la pensione. In questo senso, Arcangelo applicò fruttuosamente la Rerum novarum di Leone XIII.

Il gesuita padre Maffeo Franzini, suo amico, gli consigliò di fondare un nuovo Ordine per assistere le operaie. In fin dei conti, condividendo con loro il suo lavoro e le fatiche aveva creato un ambiente propizio per diffondere il vangelo. In 1900 con un gruppo di donne diede vita alla congregazione delle Sorelle operaie della santa Casa di Nazareth alle quali mise come modello la Sacra Famiglia. Questa iniziativa apostolica ottenne l’opposizione di alcuni potentati della località, ma egli non arretrò e proseguì. Ad un certo momento vollero fondere la sua fondazione con quella delle Sorelle della Carità di Brescia, ma quel progetto non ebbe seguito. Arcangelo soffrì molte incomprensioni. Fu calunniato, vilipeso, e generalmente incompreso, perfino in certi ambiti ecclesiali. E benché fosse morto senza aver visto riconosciuta la sua opera dentro la Chiesa, diceva: “Dio l’ha voluta, la guida, la perfeziona, la porta a termine”. Morì il 20 maggio 1912.

Fu beatificato da Giovanni Paolo II il 3 ottobre 1999. E canonizzato da Benedetto XVI il 26 aprile 2009.

© Isabel Orellana Vilches, 2018

Autora vinculada a

![]()

Obra protegida por derechos de autor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.

________________

Derechos de edición reservados:

Fundación Fernando Rielo

Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid

Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72

Correo electrónico: fundacion@rielo.org

Depósito legal: M-18664-2020

ISBN: 978-84-946646-6-3