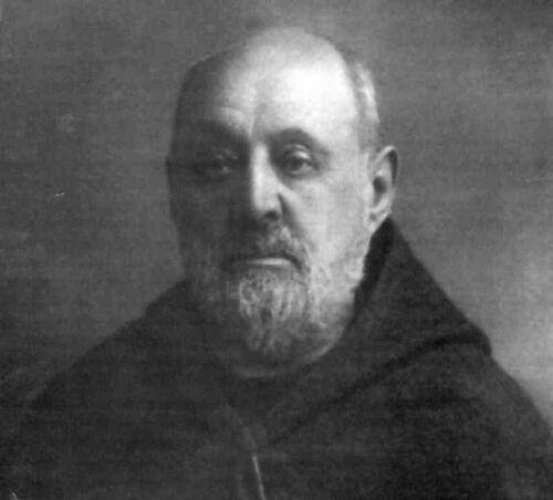

“Consumato pittore, fece dell’arte uno strumento evangelizzatore fino a che scelse di convivere con i poveri e i malati rinunciando ad un brillante futuro. Giovanni Paolo II lo considerò il San Francesco polacco del secolo XX”.

Oggi festività della Natività di Nostro Signor Gesù Cristo, la Chiesa celebra anche la vita di Alberto, considerato da Giovanni Paolo II “il san Francesco polacco del secolo XX”. Trovò in lui un motore per la sua vocazione osservando che incarnava mirabilmente l’ideale di povertà francescano, spirito che caratterizzò la sua austera vita; da notare che Alberto era di famiglia nobile.

Nacque il 20 agosto 1845 a Igolomia, città vicina a Cracovia (Polonia). Morendo i suoi genitori, alcuni parenti accolsero lui ed i suoi fratelli. Entrò nell’Istituto Politecnico di Pulawy quando aveva 18 anni. Quell’anno partecipò all’insurrezione della Polonia e fu fatto prigioniero. Aveva una ferita alla gamba che si aggravò, e dovette essere amputata. Ma questa traumatica operazione nella quale provò il suo coraggio – l’operazione avvenne senza anestesia -, lo liberò da una più che sicura fucilazione. L’insurrezione fu sconfitta ed egli dovette scappare per evitare la punizione del bando zarista, fuggendo a Parigi in condizioni rocambolesche, poiché lo fece nascosto in un feretro. Ritornò a Varsavia nel 1865, e due anni più tardi ritornò alla capitale della Senna. Cominciò la carriera di ingegneria nella città belga di Gand, ma le sue qualità artistiche l’indussero a studiare pittura nell’Accademia di Belle arti di Monaco, grazie alla generosità della signora Siemienska nella cui casa fu accolto amichevolmente. Poi completò questa formazione a Parigi. In questo periodo esistenziale, segnato dalla sofferenza fisica e psichica causata dalla sua protesi di legno, mantenne sempre vivo nel suo spirito il prezioso lascito della fede che aveva ricevuto.

Essendo già un consumato artista, ritornò in Polonia nel 1874 con un’idea chiara: prendere la via dell’arte come strumento apostolico, mettendo il suo talento al servizio di Dio. Una delle sue opere rappresentative è il “Ecce Homo” nel quale seppe plasmare la profonda esperienza spirituale che l’aveva segnato. Era un uomo di grande sensibilità. Per questo motivo, meditando sulla Passione di Cristo, commosso per essa fino al midollo, diede una rotta definitiva alla sua vita. Innanzitutto, nel 1880 entrò come fratello laico nel convento di Stara-Wies, diretto dai gesuiti, ma a causa dei suoi problemi di salute restò con loro solamente sei mesi. La sua profonda inquietudine cessò sotto le attenzioni di un fratello, e l’anno seguente avendo notizia dell’esistenza del Terzo Ordine di San Francesco, ad esso si vincolò. Quello gli permise di constatare di prima mano la realtà nella quale soffrivano i “senza tetto”, angosciati da gravissime malattie, e coloro la cui miseria materiale e morale era tale che nessuno sprecava neppure una sola parola di consolazione. In quella coorte di mendicanti e vagabondi, così come di coloro che soccombevano prigionieri di malattie repulsive a Cracovia, vedeva il volto di Cristo. Avendo chiara la sua vocazione, si addentrò in quel mondo di miseria. Non voleva essere da meno di loro. Di modo che rinunciò al suo brillante e promettente futuro, e chiese l’elemosina per assisterli. Sapeva che condividendo con gli indigenti il loro tragico presente sarebbe arrivato al fondo dei loro cuori.

Prese l’abito francescano col nome di Alberto ed emise la professione davanti al cardinale Dujanewski. Poi, mise in moto due congregazioni religiose, maschile e femminile, per il servizio dei poveri, ispirate alla spiritualità francescana. Sono conosciuti come Servi dei Poveri o Albertini. Prima aveva lasciato aperto a Cracovia un locale nel quale era dispensata completa assistenza ai poveri e ai malati. Quell’azione caratterizzò la sua vita. Diede prova della sua misericordia con le opere a cui diede impulso in diversi luoghi della Polonia: case di riposo per anziani, case per invalidi e malati incurabili, sale da pranzo per i mendicanti, orfanotrofi per gli abbandonati, il tutto fidandosi sempre della Provvidenza, mosso dal suo amore per Dio. Ed a poco a poco restituiva agli svantaggiati la dignità che una società insensibile alle loro necessità aveva rubato loro.

Quante azioni di carità e solidarietà sono poste in marcia dentro la Chiesa portando continuamente il calore e la tenerezza, risolvendo in larga misura carenze che i governi di diverso segno non offrono! Sono innumerevoli. Non è casualità che di fronte ad esse molte volte si trovino religiosi consacrati. Alberto metteva mano alla sua potente creatività, oltre al suo slancio in difesa di qualunque svantaggiato, perché amava Dio con tutto il suo essere. Esercitava gioiosamente la sua eroica carità col prossimo col viso sereno e l’allegria evangelica disegnata in lui. Condivise con gli indigenti il cibo e le ansie di cui soffrivano. Non c’era accezione di persone, né ragioni che lo potessero portare ad assistere alcuni a detrimento di altri. A tutti diede un’assistenza materiale e spirituale impagabile, indotto dalla forza che infondeva l’Eucaristia ed il suo appassionato abbraccio alla croce. “Non basta che amiamo Dio, ma bisogna ottenere inoltre che, a contatto con noi, altri cuori si infiammino. Questo è quello che conta. Nessuno sale al cielo solo”, diceva.

Colpito da un grave tumore allo stomaco per dieci anni, affrontò la fine dei suoi giorni con virtuosa tempra. Avendo al suo fianco la Vergine di Czestochowa, prima di esalare il suo ultimo respiro avvisò la comunità: “Questa Vergine è la vostra fondatrice, ricordatelo”, aggiungendo poi questa raccomandazione: “Innanzitutto, osservate la povertà”. Morì nella casa di riposo fondata da lui a Cracovia il giorno di Natale del 1916. La sua funzione funebre fu praticamente guidata dai poveri della città.

Giovanni Paolo II lo beatificò a Cracovia il 22 giugno1983. Ed egli stesso lo canonizzò a Roma il 12 novembre 1989.

© Isabel Orellana Vilches, 2018

Autora vinculada a

![]()

Obra protegida por derechos de autor.

Inscrita en el Registro de la Propiedad Intelectual el 24 de noviembre de 2014.

________________

Diritti di edizione riservati:

Fondazione Fernando Rielo

Hermosilla 5, 3° 28001 Madrid

Tlf.: (34) 91 575 40 91 Fax: (34) 91 578 07 72

E-mail: fundacion@rielo.org

Deposito legale: M-18664-2020

ISBN: 978-84-946646-6-3