por el p. Luis CASASUS, Superior General de los misioneros Identes.

New York, 11 de Octubre, 2020. | XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario.

Isaías 25: 6-10a; Carta a los Filipenses 4:12-14.19-20; San Mateo 22: 1-14.

Cuando meditamos en la parábola de los obreros de la viña que llegan en diferentes momentos, sólo podemos entender su mensaje al darnos cuenta de que el Reino de los Cielos es una realidad de ahora mismo. Si fuera algo que está sólo en el fin de este mundo, por supuesto que el terrateniente sería injusto en su manera de pagar a los trabajadores. Somos llamados y se nos necesita… ahora.

Sí, posiblemente la lección más inmediata que podemos extraer de la Parábola de hoy del Banquete Real es que el reino de los cielos es para ahora. En realidad, nosotros los seres humanos necesitamos cumplir nuestras aspiraciones de inmediato, tan pronto como sea posible. O al menos ver que estamos en el camino a ella.

Buscamos continuamente la gratificación inmediata. Esta es una tendencia universal, bien estudiada por educadores y psicólogos. Es bien sabido que este anhelo de gratificación inmediata puede distraernos del cumplimiento de metas a más largo plazo, que posponemos por actividades a corto plazo… más agradables. Es fácil ver cómo la gratificación aplazada es generalmente el comportamiento más sabio, pero aun así luchamos diariamente con la tentación de ceder a nuestros deseos inmediatos.

Estamos tan ciegos que nos perdemos en la búsqueda de esa gratificación inmediata. Incluso en las cosas “del mundo”, esa satisfacción nos llega a través de otros. Esta es la sencilla experiencia personal de una psicoterapeuta:

Saliendo un día de mi oficina bastante tarde, fui saludada por un vagabundo. “¿Tiene alguna moneda? No he comido nada en dos días.” Después de un día entero de ver clientes estaba cansada, ansiosa por llegar a casa. Sin embargo, me detuve. No queriendo sólo darle algo de dinero, me ofrecí a comprarle un poco de comida. “Le compraré un sándwich y algo de beber“. Pidió un sándwich de ternera. “Y por qué no compramos algo de fruta“, añadí. “Gracias“, dijo el hombre, y lo vi dirigirse con su bolsa de papel llena de toda esa comida a un banco al otro lado de la calle.

Mientras caminaba hacia la parada del autobús noté que de repente me sentía menos cansada. Me di cuenta de que mi explosión de energía provenía de una sensación de gratificación inmediata. En cuestión de minutos y simplemente haciendo una buena acción había hecho feliz a este vagabundo. Esta simple acción fue vivificante. Y sin embargo, no hay una gratificación inmediata en el trabajo que hago con mis clientes, muchos de los cuales sufren de enfermedades que necesitan un tratamiento muy largo.

A veces imaginamos las promesas de Cristo y el reino de los cielos como algo estrictamente para el futuro y eso nos impide responder al acto de generosidad de Dios, que nos invita ahora mismo a participar en su reino, en medio del dolor y las dificultades, pero con la creciente seguridad de que todo lo que hacemos en su nombre es un delicioso plato para nuestro prójimo. Sorprendentemente, la Providencia responde a nuestra hambre de gratificación inmediata con un banquete que no deberíamos perdernos.

En realidad, Cristo comienza su vida pública anunciando: El Reino de Dios está cerca (Mc 1:15). Si el reino de los cielos sólo fuera sufrimiento, o si lo comparamos con el placer de comer un plato sabroso y abundante, tampoco habríamos entendido nada de lo que Jesús quiere decirnos.

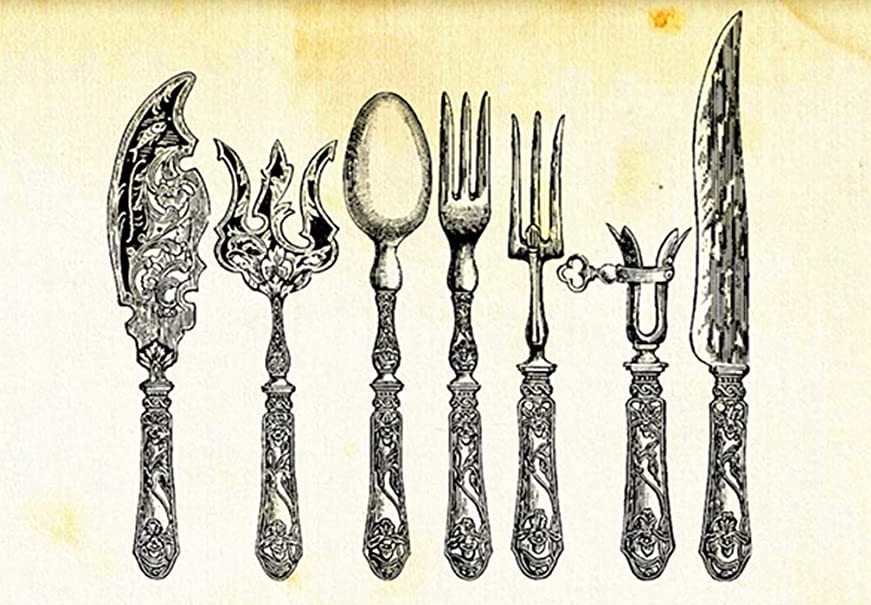

Pero un banquete es algo diferente. Más aún si se trata del banquete ofrecido por un rey para la boda de su hijo. Cuando tenemos esa imagen del reino de los cielos, nuestro corazón se llena de alegría y no queremos perder un minuto para ocupar nuestro sitio. En tal banquete no sólo comemos y bebemos, sino que también conocemos personas, hacemos planes, compartimos alegrías y penas. Y, lo más importante, disfrutamos de la compañía del Rey y su Hijo. Además, como anuncia la Primera Lectura, al final de nuestro paso por este mundo, todos podremos contemplar al Rey, sentado en la mesa de al lado. Entonces Él destruirá la muerte para siempre y enjugará las lágrimas de todas las mejillas y ojos….

Hay un aspecto especialmente importante en la Parábola de hoy. Es el cuidado y el interés que el Rey pone en la preparación del banquete.

Algunos de ustedes recordarán una película, que ya es un clásico: El Festín de Babette (1987). Representa de manera poética y detallada, el esfuerzo y el cuidado de la protagonista en la preparación de una cena inolvidable, donde tiene la audacia de dar todo lo que tiene. Es la cocinera y sirvienta de dos hermanas solteras, hijas de un ministro protestante fallecido, y Babette prepara una cena, con ingredientes suntuosos y exóticos, gastando una gran cantidad de dinero que acaba de ganar en la lotería y que le hubiese ayudado a empezar una nueva vida. Ella da su dinero y su talento: Hasta ese momento, nadie sabía que había sido Jefa de Cocina en el restaurante más famoso de París.

Es imposible evitar que esta película nos recuerde el Evangelio de hoy: Los invitados son muy variados, algunos enemigos entre ellos. Ni el Rey ni Babette ignoran que la cena será un momento de confesión, de apertura de los corazones de los invitados. Además, el Rey sabe que muchos de los comensales no estarán agradecidos, incluso reaccionando con desprecio y odio a la invitación. Pero de esta ingratitud y falta de sensibilidad, incluso de reacciones violentas, el Espíritu Santo se aprovecha para que los hombres de buena voluntad entiendan mejor la paciencia y la misericordia de Dios.

Las lecciones de esta Parábola no son ni abstractas ni exclusivas para un cierto tipo de pecador. Se aplican a todos nosotros. Por ejemplo, veamos una dificultad que todos tenemos en el campo de la caridad: como algunos de los invitados, nos cuesta recibir y acoger el amor adecuadamente.

En efecto, muchas veces, por nuestro instinto de felicidad, flotamos en las nubes y nos sentimos satisfechos cuando ayudamos a alguien. Al hacerlo, sentimos que nuestra virtud, nuestro conocimiento o energía son… admirables ante Dios y los hombres.

Pero saber aceptar el amor y la ayuda de los demás es difícil. Por ejemplo, un joven, o un adolescente, a menudo rechaza el consejo o la intervención de sus padres en sus asuntos, por muy desinteresada que sea esa ayuda. Un superior o líder de cierta edad a veces rechazará sistemáticamente las sugerencias de los más jóvenes porque “carecen de experiencia” o porque son “imprudentes” o “demasiado conservadores”. Muchas personas que necesitan atención de salud mental no aceptan el tratamiento. Otros nunca dan las gracias por los favores recibidos, lo que no es sólo una falta de modales, sino un intento de negar los propios límites.

La cruda realidad es que a menudo se trata de un síntoma de celos, miedo a perder el control y, en el fondo, nuestro eterno orgullo.

En la Segunda Lectura vemos el ejemplo opuesto, en la forma en que San Pablo, prisionero en Éfeso, expresa su gratitud por toda la ayuda y el consuelo de los Filipenses. Aunque San Pablo deseaba firmemente ser autosuficiente como misionero y mantenerse a través de su propio trabajo, aceptó humildemente los dones mientras se dedicaba a su trabajo apostólico.

Pero lo peor es lo que nos pasa como a muchos de los invitados a la cena de la Parábola: rechazamos el amor que Dios nos ofrece… o no lo usamos como él espera.

En la Parábola del Sembrador, Jesús habla de cómo la Palabra es recibida o rechazada. Pero hoy se fija en lo que sucede cuando la voluntad divina llega a nosotros a través de personas, como las enviadas por el Rey. ¿Nos damos cuenta de que la presencia de Dios en cada ser humano es una realidad que nos desafía?

Como en la Parábola del Sembrador, podemos pensar que estamos hablando de diferentes tipos de personas, pero seguramente es más apropiado entenderla como una descripción de nuestras formas personales de responder a la llamada que Dios nos hace a través de nuestros semejantes, como los sirvientes del Rey que convocan a los invitados en la Parábola de hoy.

Por lo tanto, estamos representados por estos tipos de invitados:

* Los que ignoran la invitación. No dan importancia ni a la compasión que Dios ha sembrado en nosotros ni al profundo anhelo de todo ser humano, también puesto en el corazón por el mismo Dios. Así, sus relaciones con los demás son superficiales, limitadas sólo a momentos en los que no se necesita ningún esfuerzo especial, simplemente continuar haciendo lo que sabemos: nuestra granja, nuestro negocio, la vida social de costumbre, nuestros ritos religiosos…

* Los que matan a los sirvientes. Se sienten acusados, se dan cuenta de que sus vicios o su indiferencia se hacen visibles y reaccionan con violencia activa o pasiva, negándose a convertirse. Hay muchas maneras de matar a los sirvientes, al prójimo, que sirve como emisario más o menos consciente de Dios. La más frecuente es no mirarlo a los ojos y por lo tanto no ver la presencia divina en su vida mediocre, incompleta, sedienta… como la nuestra.

* Los que quieren entrar en el reino de los cielos, pero también quieren conservar algo de su vida pasada. Tal vez la siguiente historia nos ayude a recordar que tú y yo podemos ser uno de ellos:

Un mendigo vivía cerca del palacio del rey. Un día vio un anuncio en la puerta del palacio. El rey ofrecía una gran cena. Todo aquel que se vistiera con ropas reales estaba invitado a la fiesta. El mendigo miró los harapos que llevaba puestos y suspiró. Seguramente sólo los reyes y sus familias llevaban ropas reales, pensó. Lentamente una idea se deslizó en su mente. ¿Se atrevería? Regresó al palacio. Se acercó a un guardia en la puerta. “Por favor, señor, me gustaría hablar con el rey“. “Espere aquí“, respondió el guardia. En unos minutos estaba de vuelta. “Su majestad lo recibirá”, dijo, y llevó al mendigo adentro.

“¿Deseaba verme?” preguntó el rey. “Sí, majestad. Tengo tanto deseo de asistir al banquete, pero no tengo ninguna túnica real que ponerme. Por favor, señor, si me permite el atrevimiento, ¿podría tener una de sus viejas prendas para que yo también pueda asistir al banquete?” El mendigo tembló tanto que no pudo ver la leve sonrisa del rey. ” Has sido sabio al venir a mí“, dijo el rey. Llamó a su hijo, el joven príncipe. “Lleva a este hombre a tu habitación y ponle algo de tu ropa.” El príncipe hizo lo que le dijo y pronto el mendigo estaba de pie ante un espejo, vestido con ropas que nunca se había atrevido a soñar. “Ahora eres elegible para asistir al banquete del rey mañana por la noche“, dijo el príncipe. “Pero lo más importante es que nunca necesitarás ninguna otra ropa. Estas prendas durarán para siempre“. El mendigo cayó de rodillas. “Oh, gracias“, exclamó.

Pero cuando empezó a irse, miró a su pila de harapos sucios en el suelo. Dudó. ¿Y si el príncipe se equivocaba? ¿Y si necesitara su ropa vieja otra vez? Rápidamente las recogió. El banquete fue mucho mejor de lo que había imaginado, pero no pudo disfrutar como debía. Había hecho un pequeño bulto con sus viejos trapos y se le caía del regazo. La comida se sirvió rápidamente y el mendigo se perdió algunas de las mayores delicias. El tiempo demostró que el príncipe tenía razón. La ropa duró para siempre. Aun así, el pobre mendigo se encariñó cada vez más con sus viejos harapos. A medida que pasaba el tiempo la gente parecía olvidar las ropas reales que llevaba. Sólo veían el pequeño bulto de harapos sucios al que se aferraba dondequiera que iba. Incluso hablaban de él como el viejo de los harapos…

Un día cuando estaba muriendo, el rey lo visitó. El mendigo vio la mirada triste en el rostro del rey cuando éste vio el pequeño bulto de harapos junto a la cama. De repente el mendigo recordó las palabras del príncipe y se dio cuenta de que su manojo de harapos le había costado toda una vida de verdadera realeza. Lloró amargamente por su necedad. Y el rey lloró con él.

Me parece que los primeros no viven un auténtico Recogimiento, los segundos no guardan una verdadera Quietud y los terceros no hacen una auténtica oración de verdadera Unión.

¿Qué significa, en la práctica, acoger y abrazar el amor divino? Hay muchas respuestas posibles, pero todo comienza con una verdadera ofrenda de mis pensamientos, deseos y motivaciones. Esta es la puerta de entrada al Espíritu Evangélico. Todo lo demás, podemos decir, son consecuencias. Pero el aperitivo es siempre… la oración.